A son exemple, d'autres sources d'une

moindre importance ont ressurgi de dessous

la coulée de lave et sur tout son long.

Ainsi, sortant de son flanc sud, on peut

rencontrer la source de la Fridière en amont

du pont portant le même nom, celle du Thieu

en contrebas de l'ancien cimetière, et plus

bas celle dite "de Denis", qui se jettent

dans la Monne. Au nord, en amont de la

Veyre, c'est la source de Vocan.

De la source de Cladeyrat, utilisée au

XIXème jusqu'à la moitié de ce siècle il ne

peut être question puisque son utilisation a

nécessité d'énormes tra-vaux de captages.

Toutes ces sources ont été aména-gées par

l'homme : on retrouve de vieilles cartes

postales montrant le lavoir de la Fridière

avec des Saturni-noises y lavant leur linge,

les autres ont été captées au moyen d'un

conduit maçonné...

Cependant, au nord, la coulée est moins

abrupte que les gorges de son flanc sud. La

Veyre est plus lointaine, et entre elles

deux, le sol pouvait être creusé : des puits

ont été pratiqués afin d'atteindre la nappe

phréatique. Si on remonte aujourd'hui la rue

Principale, on peut en dénombrer quelques

uns sur la droite.

Il en existe ainsi un dans le jardin de

Monsieur et Madame Delteil, qui a la

réputation d'avoir alimenté tout le quartier

environnant les années de grande sécheresse,

car lui n'était jamais dépourvu d'eau.

Il y a celui de la place du Poids de Ville,

protégé par une petite construction, mais

aujourd'hui totalement muré pour des raisons

de sécurité.

Il y en avait un, place de la Mairie, mais

il a été recouvert d'une grande dalle puis

par le goudron, et un autre subsiste encore

en amont à Rochemanie, etc...

Force est de constater que ces différents

points d'eau ont quelque chose de flagrant

en commun : ils sont tous situés en

contrebas de la butte du haut Saint

Saturnin, du village ancien. Les plus

éloignés d'entre eux sont matérialisés par

l'implantation d'une maison forte ou d'un

hameau : c'est le cas de Vocan, Rochemanie,

Pagnat, peut-être même du quartier d'Issac

(il s'agit d’un quartier qui s'est toujours

un peu démarqué de Saint Saturnin, qui

devait être à l'origine un petit hameau le

jouxtant, il commence à peu près au

restaurant de la Toison d'Or). Mais oublions

ces derniers points d’eau,

|

leur

indépendance les rend sans rapport

avec le problème du haut du village.

Nous voici donc avec des Saturninois

entourés d'eau, mais devant

parcourir à chaque fois de réelles

distances pour s'approvisionner :

soit descendre la rude pente menant

à la Monne pour trouver une source,

soit aller de l'autre côté à la

rencontre d'un puits.

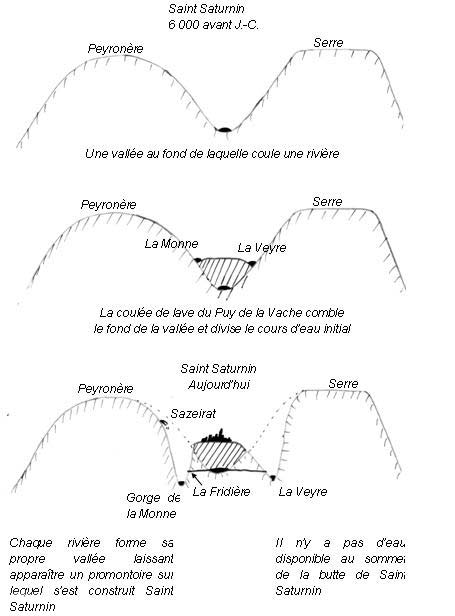

Une remarque au passage : avez-vous

déjà observé que sur le dessin de

Guillaume Revel, représentant Saint

Saturnin en 1450 (Bulletin ASG n°

16), une des portes des

fortifications descend vers la Monne

? Cet accès permettait sans doute

d'atteindre la rivière, mais

surtout, il avait dû être pratiqué à

cet endroit pour pouvoir aller à la

source du Thieu (on remarque marque

très bien, au-dessus, les tombes de

l'ancien cimetière). Cette source

aujourd'hui oubliée par la plupart

devait être un des pôles de la vie

des Saturninois.

Donc, l'eau potable était à peu près

assurée malgré son accès difficile.

Mais on sait que l'un des fléaux des

temps anciens était constitué par

les incendies qui régulièrement

ravageaient les habitations du fait

de l'omniprésence du feu dans la vie

quotidienne. C'est sans doute cette

préoccupation qui provoqua la

nécessité d'amener de l'eau au plus

près des maisons et fit construire

par les habitants des citernes.

DES PALLIATIFS AU MANQUE D’EAU

Sans pouvoir les dater, elles

demeurent néanmoins les témoins

d'une carence en eau et des efforts

des habitants pour l'approcher de

leurs habitations.

La première se trouve rue des

Nobles, dans le soubassement de la

terrasse de Monsieur et Madame André

Beraud. Elle servait à recueillir

l’eau pluviale drainée en amont par

la rue. |

Là, l'accueillait

une sorte de bassin de décantation à partir

duquel elle était menée jusqu'à une citerne

donnant sur une cour intérieure. Tout ce

système a sans aucun doute été refait au

début de ce siècle.

La seconde est appuyée contre le mur du

jardin de Monsieur et Madame Humbert Jacomet

un peu plus bas dans la même rue.

Cette eau, bien entendu, ne pouvait être

qu'une eau d'appoint : non potable et

irrégulière dans sa quantité, elle ne devait

que compléter l'apport des sources dont il a

déjà été fait état.

Et puis dans cette quête des points d'eau,

on pense quant même à la belle fontaine de

la place de l'Ormeau. Bien sûr, elle n'est

que le moyen de la diffusion de l'eau d'une

source et non pas source en elle même. Mais

justement, comment expliquer sa présence au

beau milieu de ce village dépourvu d'eau :

quelle eau pouvait bien être conduite

jusqu'à elle ?

Toutes les sources répertoriées précédemment

sont en contrebas, leur eau ne pouvait donc

pas, sans une pompe, être conduite jusqu'à

elle. Il s'agissait peut-être d'une autre

source, située en hauteur. Mais alors cela

suppose un certain éloignement et en tout

cas l'emploi d'un système complexe pour

conduire l'eau jusqu'à la place de l'Ormeau.

Peut-on raisonnablement songer à une pompe ?

Une étude de Madame

Agnès Guillaumont (Bulletin de l’Académie

des Sciences Belles Lettres et Arts de

Clermont-Ferrand) permet de dater avec

précision cette fontaine et d'envisager quel

système serait le plus plausible.

"Son ensemble reste très gothique dans son

décor, l'entrecroisement des branches et les

rosettes peuvent indiquer des rinceaux de la

première Renaissance, mais d'une manière

très frustre".

Sur le fût est répétée deux fois

l'inscription du phylactère : "tel est mon

us". "L'écriture, la langue et l'esprit du

texte indiquent certainement la fin du XVème

siècle ou le début du XVIème siècle. On a

voulu faire parler la fontaine ou le

donateur : personnalisation ou devise de

celui dans les habitudes duquel entrent les

œuvres pour le bien public."

L'observation des blasons martelés, par

lumière rasante, a permis de les identifier

et par là-même de préciser la datation déjà

ébauchée. On y retrouve celui de la famille

de Broglie, mais qui à l'évidence a remplacé

de plus anciens au XVIIème siècle. Il y a

celui du comte Jean III de La Tour

d'Auvergne, marié en 1497 à Jeanne de

Bourbon Vendôme ; celui de cette dernière ;

enfin celui de l'alliance entre la famille

de La Tour d'Auvergne et celle de La

Trémouille (parents de Jean III : Bernard et

Louise mariés en 1444).

Jean III, contemporain de cette fontaine

décède en 1501, suivi peu après par sa femme

: cette fontaine a donc été construite entre

1497 (date de son mariage dont il est fait

état sur la fontaine) et 1501 (date de son

décès).

C'est donc à la fin de l'époque gothique, au

tout début de la Renaissance, que cette

fontaine a été construite (adieu la légende

de la reine Margot dont la générosité aurait

signé avec ce que l'on a longtemps pris pour

de petites marguerites). La fontaine est

celle de son arrière-grand-père.

A cette période il a donc fallu réaliser une

installation qui amène l'eau jusqu'à elle,

au cœur du village (si elle n'a pas été

déplacée depuis), ou selon une autre

hypothèse tout aussi vraisemblable, dans la

cour du château.

Récapitulons les composantes nécessaires :

- une source située en hauteur pour que la

pente suffise à conduire l'eau car la pompe

n'est pas envisageable,

- cette source ne pouvant être immédiatement

proche, un système pour la conduire jusqu'à

la fontaine.

La démonstration est peut-être un peu

grossière, mais on est naturellement enclin

à songer à la source de Sazeirat émergeant

des coteaux du Puy de Peyronère dominant

Saint Saturnin par-delà la Monne, et au

château d'eau dont la construction semble a

priori compatible avec l'époque évoquée. On

peut songer à associer les deux : le château

d'eau aurait pu être construit dans le but

d'alimenter la fontaine. Il pourrait donc

dater du début de la Renaissance.

Pour vérifier ou infirmer cette hypothèse,

la première démarche est d'aller sur place

afin de constater ce qu'il peut subsister du

système.

OBSERVATION SUR

PLACE : CE QUI EST ET A PU ETRE

La promenade à la recherche de ces vestiges

suivra le trajet emprunté par l'eau. Elle

commencera à la source de Sazeirat,

continuera au château d'eau, où se

trouveront peut-être encore quelques traces

de l'aqueduc, puis se terminera au

château-fort.

LA SOURCE DE SAZEIRAT ET SES ENVIRONS

IMMEDIATS

Pour se rendre jusqu'à elle, à pied de Saint

Saturnin, le chemin le plus court et

assurément le plus pittoresque, est celui

qui franchit, en contrebas du château, le

pont de la Fridière. Après avoir suivi sur

une bonne longueur le flanc de la coulée de

lave, on plonge vers la Monne pour remonter

abruptement sur les côteaux du Puy de

Peyronère. Le chemin d'origine a été emporté

par un éboulement, dans les années 20 ou 30,

ce qui forma un véritable barrage sur la

Monne. Il céda brutalement peu après,

inondant la zone du Pré-bas.

On finit par déboucher sur un chemin plus

large accessible aux automobiles, et, en le

suivant, à gauche, on en vient à longer une

parcelle boisée dans laquelle coule encore

la source de Sazeirat.

Sarcophage et conduites

Lorsque l'on se poste sur la bribe de chemin

qui surplombe la source de Sazeirat, on peut

apercevoir, dans le fossé limitant le champ

cultivé en amont, ce que tout le monde

connaît sous le nom de " La fontaine de

Sazei-rat". Aujourd'hui disparaissant dans

la mousse et les herbes folles, il s'agit du

bac en arkose qui recevait autrefois l'eau

de la source. Il est fracassé en plusieurs

morceaux, et sa forme indique qu'il

s'agissait à l'origine d'un sarcophage qui a

dû trouver là un réemploi.

La source était captée au-dessus de lui,

dans un champ aujourd'hui cultivé, mais qui

autrefois était un pré. Les labours profonds

ont détruit tout le captage et la source

s'est dispersée, ne devenant plus qu'un

modeste filet ressurgissant dans le bois en

contrebas. Des fragments de conduites en

céramiques ont pu être ramassés dans ce

champ : leur intérieur est vernissé.

D'ailleurs les chasseurs se souviennent

qu'un conduit bâti traversait le champ, et

ils savaient qu'au sarcophage, ils pouvaient

faire boire leurs chiens.

Dans le bois de Sazeirat

Le propriétaire de ce bois, Monsieur Michel

Aubry, a fait creuser une rase dans laquelle

s'écoule aujourd'hui le filet subsistant de

la source. La première chose que l'on

remarque en se penchant sur cette eau, est

qu'elle est extrêmement calcaire : la

moindre brindille, le moindre gravier se

trouvant sur son cours se trouve bientôt

recouvert d'une gangue de calcaire le

rendant méconnaissable.

De chaque côté de cette rase sont les

vestiges de deux constructions : du côté du

chemin, une voûte émerge, ressemblant à une

entrée de cave dont la façade

se serait effondrée ; du côté opposé, une

petite cabane ressemblant à celle des

bergers qui, cachée sous les broussailles a

reçu un malheureux coup de pelleteuse et est

aujourd'hui à peu près arasée.

se serait effondrée ; du côté opposé, une

petite cabane ressemblant à celle des

bergers qui, cachée sous les broussailles a

reçu un malheureux coup de pelleteuse et est

aujourd'hui à peu près arasée.

L'intérieur de la première semble avoir été

complètement rempli de terre suite à son

abandon, mais en y rentrant à quatre pattes,

on remarque une intrigante niche au fond,

carrée, bâtie grossièrement. On songe que

c'était peut-être par là que l'eau arrivait

autrefois, et que cette voûte cache

peut-être un bassin...

Quant à la deuxième construction, beaucoup

plus petite de proportions, elle avait cette

particularité, jusqu'à une époque récente,

d'être toujours pleine d'eau ...

Si l'on essaie de descendre en aval de ce

bois afin de retrouver la source dans son

itinéraire vers la Monne, il faut franchir

une incroyable barrière de broussailles et

s'approcher de la falaise surplombant la

rivière. Là on peut suivre une sorte de

muret très bas, et à son extrémité, les

concrétions de calcaire réapparaissent,

luisantes d'eau. Ce muret serait-il un bâti

destiné à protéger une conduite d'eau...

La « voûte » de Sazeirat en 1995

LE CHATEAU D'EAU

Autrefois englobé dans le parc du château de

Saint Saturnin, il fait au aujourd'hui

partie de la propriété de Monsieur André

Molles. Grâce à son autorisation et à

l'aimable collaboration de ses voisins, nous

avons pu observer la construction sous tous

ses angles et dans ses moindres recoins.

Situation et plan général

Le château d’eau se trouve aujourd'hui à

quelques mètres de la limite actuelle du

château. Situé au bord de la falaise

surplombant la Monne, à peu près dans

l'alignement de la source de Sazeirat qui le

domine de l'autre versant, il est édifié sur

un petit monticule de 3 à 4 mètres de haut

environ, d'origine volcanique sans nul

doute. Sa base est restée à l'état brut

d'accumulation de rochers basaltiques. Il a

été construit "au premier étage" et sa forme

a suivi les irrégularité de son assise.

« Au premier abord on pourrait prendre cette

construction pour une tour, un ancien donjon

abandonné, qui plus tard, aurait servi de

poste de défense avancé. Mais si l'on veut

l'examiner de près, on voit bientôt que l'on

a aucune ouverture, aucune meurtrière, rien

qui ait pu servir à la défense. C'est une

maçonnerie très serrée faite de chaux grasse

et de simples moellons pas trop gros et

parfaitement posés. Ses angles seuls sont en

pierres d'appareil ».

Telle est la description que fit en son

temps Monsieur du Ranquet, professeur à

l’Université de Clermont (notes inédites),

de l'aspect extérieur du château d'eau.

On le présente en général comme étant de

forme pentagonale (Messieurs G. de Bussac et

H. du Ranquet « SAINT-SATURNIN, « Le

Touriste en Auvergne », éditions Georges de

Bussac, 1959).

Il est difficile d'en juger de l'extérieur

puisque le lierre cache une grande partie de

ses murs. Si on grimpe jusqu'à une brèche

pratiquée dans l'un de ses murs, et que l'on

parvient à se glisser à l'intérieur, on ne

peut déterminer ce qui est angle et ce qui

ne l'est pas : l'ensemble est plutôt de

forme ronde ponctuée de petits angles

irréguliers.

Sur cette structure principale, vestige de

l'ancien réservoir, se greffe à l'extérieur

un mur rapporté, parallèle, qui, partant de

la base du monticule, atteint finalement le

haut de la construction, et, en un coude

rentre dans le mur de la structure porteuse.

On songe immédiatement à une rampe

permettant l'accès au réservoir, puisque

l'espace laissé entre les deux murs est

exactement celui nécessaire au passage d'un

homme et que son sol monte progressivement.

Dès lors se pose la question de savoir si

une porte existait.

Observons au préalable le fameux supposé

réservoir.

Le réservoir

Mise à part la « rampe d'accès », les murs

périphériques du château d'eau sont doubles.

Entre les deux parois qui sont de même

importance (environ 20 cm d'épaisseur), un

espace d'à peu près 50 cm de large a été

comblé avec de la terre glaise. Nous sommes

donc bien en présence du réservoir

proprement dit, au "premier étage", dont

l'étanchéité était assurée par la terre

glaise contenue entre ses doubles murs.

L'eau était donc conduite jusqu'a cette

hauteur.

Ce fut également la conclusion de Monsieur

du Ranquet lorsqu'il pénétra à l'intérieur

de la construction, alors en meilleur état

de conservation. « On se trouve sur une aire

horizontale et unie formée de terre glaise

battue dans laquelle croissent

malheureusement actuellement quelques

chétifs pieds de luzerne. Les murs s'élèvent

autour à 2,50 m environ au-dessus et,

s'amincissant à leur sommet, ils ne mesurent

plus que 50 cm d'épaisseur. Evidemment, nous

avions là un bassin. Tous les caractères y

sont : force de résistance au poids énorme

de l'eau obtenue par le doublement des

parois et étanchéité complète procurée par

le corroie de terre glaise qui l'enveloppe

de toute part ».

S'interrogeant également sur la couverture

du bâtiment (indispensable pour empêcher la

lumière d'entrer et limiter ainsi le

pourrissement de l'eau stagnante), il

propose l'hypothèse d'une voûte écroulée

depuis.

L'eau

L'eau était obligatoirement acheminée

jusqu'au réservoir, donc au "premier étage"

(nous considèrerons toujours le monticule

basaltique comme "rez-de-chaussée"). La

trace de son passage à cette hauteur a été

mise malheureusement en évidence par

l'écroulement d'une partie du sol intérieur

ayant entraîné avec lui la paroi intérieure

du double mur formant le coude sud-ouest

nord-ouest (côté Issac pour les Saturninois),

consécutivement à un travail de sappe

effectué à la base de la construction.

|

Deux conduites encastrées dans

un mur du château d’eau |

Il est ici

observé que le sol du réservoir

avait dû être lui-même construit sur

la base d'une voûte puisque cet

écroulement laisse entrevoir un vide

entre le rocher-support et la dalle

intérieure subsistante.

Ainsi, depuis cet évènement, ont été

mises à nu trois conduites autrefois

totalement encastrées dans les murs,

aujourd'hui ne tenant plus que sur

le pan de mur subsistant.

Si l'on considère qu'à cet endroit,

un "presqu'angle" existe, la

position des conduites est la

suivante :

- l'une est horizontale dans le mur

sud-ouest,

- les deux autres sont verticales

dans le mur nord-ouest.

Si l'on descend de cette hauteur

pour se rendre à la base de

l'endroit d'où a dû être provoqué

l'éboulement, on peut observer le

trou pratiqué par le grand-père de

Monsieur Molles qui, maçon de son

état, avait commencé son projet de

démolition totale du château d'eau.

Il s'en est heureusement arrêté là.

Mais juste à côté, pas mal endommagé

par le même homme, subsiste un

couloir en cul-de-sac dont le

plafond est percé par des tuyaux.

Monsieur du Ranquet l’avait déjà

lui-même remarqué : « Si nous

faisons le tour de cette

construction extérieurement, au

sud-ouest, sous sa base, logée dans

une anfractuosité du rocher, nous

remarquons une niche à la voûte de

laquelle sont trois trous occupés

encore par des tuyaux en poterie.

Evidemment, nous avions là une

chambre de distribution. »

Ces tuyaux semblent bien

correspondre avec ceux observés au «

premier étage ». Il est en tout cas

curieux de constater que toutes les

conduites actuellement visibles et

la supposée chambre de distribution

soient toutes opposées au côté

d’arrivée de l’eau et pas non plus

en face du château-fort qu’elles

étaient sensées alimenter.

Un autre quartier du village

était-il concerné ? On aurait bien

envie de fouiller au pied de cette

chambre de distribution pour tenter

de retrouver le chemin suivi par les

conduites … |

Les énigmes d'une construction complexe

Ne connaissant pas de construction semblable

au château d’eau de Saint Saturnin, il est

difficile pour un non-expert de donner une

explication à toutes les particularités

architecturales de l’édifice. Ainsi, il y a

plus d’un détail intrigant auquel aucune

lumière n’a pu être apportée.

C’est le cas des angles et des arcs qui

ponctuent les « faces » externes du

réservoir : quatre « angles » sont visibles,

marqués par un bel appareillage en arkose

que l’on aperçoit sous le lierre, à la

manière du château fort lui-même. De même un

bel arc en arkose semble vouloir soutenir la

construction. Peut-être que la seule

explication à envisager est celle de la «

tendresse » de la pierre, qui, permettant

une taille plus facile, a été préférée.

Il y a aussi une cabane, a priori un simple

abri de jardin, qui s’adosse au château

d’eau à sa base. L’intérieur pourtant

déroute : il est crépi avec un enduit bien

régulier et fin, et il y a comme des

arrivées d’eau, la question est à

approfondir...

Enfin, Monsieur Molles nous montre quelque

chose qui était passé inaperçu (encore ce

fichu lierre !) : un trou encadré d’arkose

parfaitement taillée situé sur la façade

côté chemin. Gamin, il s’amusait à s’y

glisser, puis à monter jusqu’au sommet du

château d’eau en suivant le petit chemin en

pente qui en part. Ni une, ni deux, on tente

l’expérience. L’entrée est suffisante pour

nous laisser passer (mais pas plus), et il y

a toujours un passage, d’abord caché sous le

mur d’enceinte (un mètre environ), puis le

raidillon qui continu à l’air libre permet

d’atteindre le haut du mur. Mais là, le

mystère reste total : quel rôle attribuer à

cette espèce de « gouttière » ?

On peut aussi rappeler les énigmes tout à

l’heure évoquées :

- Quel accès pour l’homme à cette

construction ?

- Quel accès et quelle sortie pour l’eau

provenant de Sazeirat ?

- Quel rôle pour chacune des conduites

trouvées ?

- Quelle couverture pour la construction ?

L’AQUEDUC

Finalement, plus que le château d’eau

lui-même, c’est la légende de l’aqueduc qui

fait le plus rêver dans la complexe

installation qui nous intéresse. Mais c’est

elle également qui donne le plus de matière

aux sceptiques.

Tentons de faire un bilan : que nous disent

les habitants de Saint Saturnin lorsqu’on

leur demande ce qu’était exactement cet

aqueduc, et quels sont les arguments des

sceptiques pour leur faire conclure qu’il ne

peut s’agir là que d’une légende.

Ce que dit la tradition orale

Monsieur Henri du Ranquet, dans ses notes

déjà citées infra, reprend cette tradition

orale : « De l’autre côté du ravin, sur la

rive droite de la Monne, dans une prairie

haute située à mi côte sur les pentes du puy

de Peroneyre, existe une source presque

perdue aujourd'hui, mais qui, à ce

moment-là, vu les travaux que l’on fit alors

pour l’amener, devait être d’une certaine

importance. C’est cette source que les

seigneurs de Saint Saturnin résolurent de

conduite à leur château.

Elle était à proximité de Saint Saturnin et

son niveau permettait de l’y mener

facilement. Entre elle et la forteresse, il

y avait bien le ravin profond dans lequel

grondait la Monne. Mais qu’était cet

obstacle auprès de la puissance des Hauts

Seigneurs du lieu ? Ce ravin de 60 à 80

pieds de profondeur et de plus de 100 mètres

de large, on le franchirait. Les Romains

n’avaient-ils pas construit des aqueducs

pour faire passer des vallées aux eaux

qu’ils conduisaient à Arles, à Nîmes ou à

Lyon ? Pourquoi eux, seigneurs de Saint

Saturnin, de Saint Amant, de Montredon, de

Chanonat, de Tauves, de Montpeyroux et

autres lieux ne feraient-ils pas de même ?

C’est ainsi du moins que durent penser ces

hauts et puissants seigneurs.

Ils voulaient cette eau qui était chez eux

et ils n’hésitèrent pas à imiter les

vainqueurs du monde. Sur ce ravin ils

lancèrent un aqueduc hardi qui, de niveau,

conduisit les eaux de la source des flancs

de Perroneyre sur la coulée basaltique de

Saint Saturnin.

De cet aqueduc, nous n’avons plus que le

souvenir. Le temps, la main des hommes, une

force majeure, une cause on ne sait

laquelle, l’ont fait disparaître depuis

longtemps, mais son existence est

incontestable par le procès-verbal d’une

assemblée tenue par les habitants de Saint

Saturnin en 1773 (texte introuvable) et où

il en est fait mention ».

On raconte que la disparition de l’aqueduc

n’est pas surprenante puis qu'il aurait été

fait de bois, des troncs d’arbres évidés qui

se seraient bien naturellement totalement

dégradés. Il n’en serait donc resté pendant

un temps que les quelques piles de pierres

qui en soutenaient les piliers. Cependant,

comme tout tas de pierres, ils auraient

servi de carrière aux villageois,

disparaissant ainsi à leur tour.

Monsieur Bouillet (Erudit clermontois de la

fin du XIXème) affirme en voir encore les

vestiges, se gardant bien cependant de les

décrire, de telle sorte que le mystère reste

complet (in Département de Puy de Dôme,

1874).

Distances et problèmes

La foi de Monsieur du Ranquet dans la

puissance des Seigneurs de Saint Saturnin

semble être à modérer au vu du fameux ravin

: comment appuyer un aqueduc sur ses flancs

qui ne cessent de s’ébouler et lui faire

franchir une telle distance à une telle

hauteur ?

LE CHATEAU-FORT

Deux questions se posent à son sujet :

peut-on y trouver la trace de la citerne en

principe antérieure au château d’eau, et

peut-on y trouver des témoins de

l’utilisation de l’eau de Sazeirat ?.

La recherche d'une citerne

On ne connaît malheureusement aucune citerne

au château de Saint Saturnin.

Ses précédents occupants, lorsqu’ils avaient

fouillé l’intégralité de sa cour intérieure,

n’avaient découvert que la pièce enterrée de

la grosse tour de défense arasée. Toutes les

pièces du bâtiment sont aujourd’hui connues,

exception faite d’une seule : la pièce

enterrée de la tour aux mâchicoulis dont une

fenêtre est encore visible. La citerne s’y

trouve peut-être….

Une petite pièce située dans la cave

intrigue pourtant : une entrée à une hauteur

d’environ 1 m 20 du sol, puis un court

couloir (environ 2 m) permet d’atteindre

cette excavation ouverte sur son flanc, très

étroite. Y voir une citerne semble être à

exclure, car son revêtement ne semble pas

adapté, et il n’y a aucune trace d’ouverture

dans sa voûte qui aurait permis d’en

extraire l’eau.

La découverte de conduites

Les trois fragments

font désormais parties de la visite du

château.

Il ne s’agit que de fragments, mais ils sont

suffisamment éloquents

.

Leur intérieur est vernissé, de couleur

marron. L’extérieur est en céramique brute

rose. Les conduites s’emboîtaient les unes

dans les autres, disposant d’une extrémité

enflée, d’une autre plus étroite et d’un

cran de blocage. L’étanchéité de la jonction

de deux conduites était assurée :

- d’une part l’extrémité de la conduite qui

s’emboîtait dans la partie évasée de l’autre

était « enturbannée » de chanvre (ersatz de

nos joints de caoutchouc) ;

- d’autre part le bourrelet de cette même

extrémité était définitivement fixé à

l’autre par du mortier.

|

Fragments de

conduites trouvés dans

le parc du château |

Leur

découverte en plein milieu du parc

du château, dans l’alignement du

château d’eau, semble par ailleurs

indiquer que leur trajectoire était

en ligne droite.

Elle

devient cependant problématique

quand on envisage de les faire

arriver jusqu’au château :

l’obstacle des douves ne semble

guère surmontable.

CONFIRMATIONS ET DEMENTIS

L'idéal, pour mettre un terme à

toute hésitation au sujet de

l'utilisation du château d'eau de

Saint Saturnin, et clouer

définitivement le bec aux

sceptiques, était de trouver des

textes aussi anciens que possible

relatant sa fonction au sein du

village.

De surcroît la chance a voulu que la

Commune nous aide en décidant la

réfection de la Place de l’Ormeau,

ouvrant à notre lecture les

passionnants dessous du macadam.

Enfin il nous a été permis d’aller

un peu plus loin et de fouiller à

Sazeirat.

|

DEUX DECOUVERTES DETERMINANTES

Une visite aux Archives Départementales

était indispensable, car il s’agissait de ne

pas laisser passer la chance de trouver un

texte racontant au moins une partie de la

formidable histoire de l’aqueduc « fantôme »

de Saint Saturnin, d’autant que deux pistes

se proposaient :

- une référence au bas des pages consacrées

par Agnès Guillaumont à la fontaine de Saint

Saturnin, délibération du 14 janvier 1696

contenant un accord avec le comte de

Broglie, pour la conduite d'une source

appelée Sazeirat.

- Monsieur Manry, dans son "Histoire des

Communes du Puy-de-Dôme", qui cite "la

construction d'un pont de bois sur la Monne

grâce à la générosité du Marquis de Broglie

en 1748".

Cette recherche a suffi à apporter la preuve

si attendue.

Une délibération datée de1696

A la référence C. 2700 dans les répertoires

des Archives Départementales du Puy de Dôme,

on retrouve l’intitulé précité :

délibération du 14 janvier 1696 contenant un

accord avec le comte de Broglie, pour la

conduite d'une source appelée Sazeirat

jusque dans le château et la place de Saint

Saturnin, et pour la construction d’un pont

en bois sur la Monne.

Son contenu fait honneur à son intitulé :

« Aujourd’hui 14 janvier 1696 a été faite

assemblée générale des habitants de Saturnin

convoqués à la manière accoutumée au son de

la grande cloche à laquelle ont assisté

effectivement Antoine Villot…, Mr François

Verdier, Mr Gaspard Verdier bourgeois, Mr

Louis…, Mr Jacques Gougaud…, Jacques Cellier

Courtier, Sébastien Cellier, … Cellier, Jean

Cellier, Jean Roux, Mme Blaise Vatail, Jean

Taupier, François Cellier, …Jean Mangaud (…)

Faisant la majeure partie des habitants de

ladite paroisse de Saint Saturnin auxquels a

été remontré par MM Jean Villot bourgeois et

Jean Rouchon aussi bourgeois dudit Saint

Saturnin que Monseigneur le Comte de Broglie

étant dans son château audit Saint Saturnin,

les a mandé venir et leur a dit et fait

entendre…

…dudit Saint Saturnin et de donner quelque

partie suffisant aux habitants pour une

fontaine qu’il prétend faire construire dans

la place duquel Saint Saturnin sous le bon

plaisir le Monsieur Monseigneur vu la

nécessité qu’ont lesquels habitants tant

pour eux personnellement leurs bestiaux que

pour éviter les incendies qui pourraient

arriver dans ledit lieu de Saint Saturnin et

attendu la nécessité qu’il y a de faire un

pont de bois (…) sur la rivière de la Monne

pour le service des habitants pour aller

cultiver leurs terres et pour le passage des

eaux de ladite fontaine.(1)

Monsieur Monseigneur a offert de fournir

tout le bois nécessaire tant pour la

construction dudit pont que pour faire les

tuyaux pour conduire les eaux de ladite

fontaine lequel bois Monseigneur fera

conduire dans son château pour y être

ouvragé prêt à poser lequel lesdits

habitants s’obligent de faire conduire aux

lieux nécessaires à condition que lesquels

habitants fournissent tout le surplus de la

dépense pour ladite conduite.

Soit manœuvre, chaux, sable, parement,

plomb et autres matériaux nécessaires et

pour couvrir la dépense… (2).

Devant Monsieur le […], requérant lesdits

sieurs Villot et Rouchon… délibération de

l’assemblée lesquels habitants après avoir

mûrement considéré la nécessité qu’ils ont

d’un pont pour le service des terres qu’ils

ont au-delà de l’eau de la Monne et qu’il

faut faire une fontaine à la place dudit

Saint Saturnin vu l'éloignement des autres

fontaines donneront pouvoir et charge

auxquels sieurs Villot et Rouchon bourgeois

de supplier Monseigneur de leur accorder

ladite fontaine et de fournir suivant

lesdites propositions les bois et tuyaux

nécessaires pour la conduite de ladite

source et fontaine soit dans son château et

que celle-ci qui sera conduite à la place de

Saint Saturnin… (3)

(suit toute une explication du coût)

…et quant aux réparations qu’il conviendra

de faire pour l’entretien pour les fuites

desdites fontaines lesquels habitants

s’obligent de les faire pour moitié avec

Monsieur seigneur jusqu’au réservoir au tout

[…] et du réservoir aux fontaines qui seront

dans les places.

Lesdits habitants s’obligent de faire les

réparations à leurs frais et dépend et comme

tel est nécessaire qu’un homme puisse

veiller au travail et donne les soins pour

l’avancement dudit ouvrage lesdits habitants

ont nommé le sieur Limoulie auquel tel ont

accordé pour les peines la somme de 75

livres pour tous les soins qu’il donnera

pendant tout le temps de la construction de

ladite fontaine

Laquelle somme de 75 livres sera déduite sur

celle de 275 que la […] doit à ladite

commune, au cas qu’il soit nécessaire de

poser les tuyaux de la fontaine dans les

terres et héritages d’aucun particulier

habitant de ladite paroisse.

Il sera loisible de faire ce … à moindre

dommage que faire le pourra ce qui a té

accordé par les habitants ci présents.

A aussi délibéré que les consuls de l’année

présente seront tenus de faire la manœuvre à

tous les habitants de ladite paroisse chacun

à son tour et tel nombre que requis sera aux

fins susdite »

COMMENTAIRES DU TEXTE DE 1696

(1)Un itinéraire inattendu

Il s’agit donc ici, non seulement d’amener

l’eau jusque dans la demeure seigneuriale,

mais aussi sur la place du village. Et de

cet itinéraire, il n’en avait jamais été

question dans la tradition orale.

On pourrait se poser la question de savoir

de quelle place il s’agit, mais la manière

dont elle est désignée ne laisse a priori

pas de doute : c’est « la place » du village

ancien, l’actuelle place de l’Ormeau.

On peut noter l’ambivalence du terme «

fontaine », qui est à la fois utilisé pour

désigner la source et la fontaine proprement

dite. Mais lorsqu’il s’agit de la source, à

chaque fois son nom est précisé « Sazeirat

». On ne connaît d’ailleurs pas aujourd’hui

d’autres fontaines contemporaines ou plus

ancienne que celle de la place de l’Ormeau.

A ce sujet une autre question se pose : il

est expressément dit dans ce texte qu’ils

comptent la « construire ». Il ne semble pas

que l’hypothèse de la construction d’une

nouvelle fontaine à cette époque soit à

retenir. Tout semble se baser sur du

préexistant.

Notre fontaine donc, n’étant plus alimentée

du fait de la rupture du pont en contrebas,

était hors d’état de fonctionnement, sans

doute alors avait-elle subi des

détériorations, comme la perte de son

étanchéité par exemple ou tout simplement

suite à un manque d’entretien prolongé.

En tout cas voici la preuve irréfutable du

fonctionnement effectif du système décrit,

et qui se révèle de surcroît encore plus

complexe et important pour le village

puisqu’on apprend qu’il alimentait sa place

principale.

On peut noter ici que la présence d’une

fontaine sur la place du village est

souhaitée « étant donné l’éloignement des

autres fontaines ». L’inventaire dressé au

début de cette étude se trouve donc confirmé

: il n’y avait aucun autre moyen de

desservir le cœur du village.

(2)La matière des conduites d’alimentation

Tantôt une phrase les confond avec la

mention qui est faite du bois nécessaire,

tantôt les deux sont distinguées. Les

conduites étaient-elles de bois ? En tout

cas il n’est nullement fait mention de

conduites en céramique.

(3) Le siphon et sa technique

La construction d’un pont est indispensable

sur la Monne pour permettre aux cultivateurs

saturninois de gagner leurs terres qui se

trouvent au-delà de cette rivière, sur les

flancs du Puy de Peyronère, mais aussi pour

servir de passage à l’eau de la source de

Sazeirat !

Voici enfin le mystérieux aqueduc, beaucoup

moins impressionnant qu’on le croyait :

c’est l’ensemble complexe de canalisations

passant sur le pont de la Fridière et menant

l’eau, grâce la pression générée par la

différence d’altitude entre la source et son

point d’arrivée, jusqu’au château d’eau.

Le château d’eau, lui-même élevé, permettait

à l’eau de couler vers la fontaine de la

Place de l’Ormeau.

Le principe du siphon (expliqué dans la

fiche supplément du n°343 de la revue Ar-chéologia),

déjà très utilisé par les Romains, n’est en

fait rien d’autre que l’application de la

loi des vases communicants, qui veut qu’un

liquide en équilibre atteigne le même niveau

dans deux récipients reliés par une tubulure

inférieure. Ce principe était autrefois

communément, bien qu’implicitement, appliqué

pour la distribution de l’eau dans les

villes par des tuyaux de plomb sous pression

partant de réservoirs hauts placés. Mais ce

sont seulement les réalisations à grande

échelle que l’on désigne sous le nom de

siphon, ou, si l’on veut préciser « siphon

inversé » pour le distinguer du « siphon

moderne » dont le coude est plus haut que

les extrémités.

Un siphon est donc constitué, d’un réservoir

de chasse, au départ (ici il devait se

trouver près de la source), et d’un

réservoir de fuite, à l’arrivée (c’est le

château d’eau en l’occurrence), reliés par

des tuyaux sous pression.

Le plus souvent un pont-siphon porte les

tuyaux au fond de la vallée. Sa fonction est

triple :

- il traverse le cours d’eau,

- il diminue la pression proportionnellement

à sa hauteur,

- et atténue les angles et les poussées à

ses extrémités.

La différence de niveau entre le réservoir

de chasse et le point bas du tablier du pont

est la flèche du siphon. Elle commande la

pression de l’eau, qui augmente de 1 bar

tous les 10 m. Du fait des frottements,

l’eau, qui coule continuellement, ne remonte

pas au niveau de son point de départ : il y

a perte de charge.

Sur un tracé qui ne laisse pas d’autre

choix, la vallée se présentant

incontournable au sens propre du terme, est

à la fois trop profonde et trop large pour

que la construction d’un pont-canal démesuré

soit envisageable, la solution est celle

d’une conduite forcée : un siphon.

Déjà sous l’Antiquité, Vitruve a évoqué la

traversée de vallées étendues avec des

tuyaux de plomb descendant directement la

pente jusqu’au fond, passant alors sur une

substruction de faible hauteur, qu’il

appelle « ventre », leur évitant un coude

brusque et le risque d’éclatement qui en

résulte, et remontant l’autre versant (De

l’Architecture, Livre VIII, VI, 5-6).

La mise en œuvre d’une conduite sous

pression suppose, de la part des ingénieurs

et des constructeurs, une grande expérience,

et elle exige une maîtrise technique de haut

niveau. Aussi les siphons furent-ils peu

nombreux dans le monde antique (il y en a eu

six à Lyon, surnommée la capitale du

siphon), et certainement moins encore à la

fin du Moyen-âge.

Ce n’est qu’à la fin du texte qu’une

allusion est faite au château d’eau, puisque

l’on parle du « réservoir ». L’hypothèse de

sa construction au début du XVIème siècle

tient-elle toujours ? Pourquoi pas puisque

ce réservoir préexiste en 1696, et

l’installation doit être réparée parce

qu’elle ne fonctionne plus depuis longtemps.

Cela ferait donc déjà presque deux siècles

que le siphon fonctionnerait.

LES PROJETS DE L’AN 1738

La Monne a-t-elle encore emporté le

pont ? L’ensemble n’a-t-il pas été

entretenu ? Toujours est-il que le

pont de la Fridière et la source de

Sazeirat sont totalement détruits

une nouvelle fois.

Après avoir délibéré avec leur

seigneur qui est désormais le

Marquis de Broglie, les Saturninois

adressent une supplique à

Monseigneur l’Intendant d’Auvergne

afin d’obtenir l’autorisation

nécessaire à la réalisation des

travaux. Ils bénéficient ensuite

d’un devis estimatif établi par un

entrepreneur clermontois. |

|

Supplique à

Monseigneur l’Intendant d’Auvergne

Elle ne nous donne qu’une seule information

vraiment intéressante, c’est la référence,

malheureusement très vague, à la dernière

destruction du pont de la Fridière.

« Supplient humblement les habitants du lieu

de Saint Saturnin, disant la nécessité dans

laquelle ils se trouvent de faire rétablir

une fontaine et construire en même temps un

pont lesquels se trouvent détruits depuis

plus de dix années... »

L’ordonnance de

l’Intendant d’Auvergne

Date-t-elle de 1733 ? L’avant-dernier

chiffre n’est pas lisible. L’accord y est

cependant donné, on peut penser qu’il a eu

lieu préalablement à l’établissement du

devis.

Voici sa consistance :

« Ordonnons que (...) d’un pont sur la

partie la plus convenable du ruisseau appelé

de la Monne qui est au-dessous du village de

Saint Saturnin comme aussi des ouvrages

nécessaires pour la conduite des eaux depuis

la source qui est au-delà de ladite rivière

jusqu’au milieu de la place la plus comode

dudit lieu pour y estre construite une

fontaine... ».

Devis estimatif

de la fontaine et du pont

par François Raimbaud

« Aujourd’hui, vingt-cinq septembre mil sept

cent trente huit

Nous François Raimbaud, entrepreneur

d’ouvrage en la ville de Clermont Ferrand,

expert nommé par monsieur Tournadre

subdélégué de monseigneur l’intendant tant

pour faire visite du pont et de la fontaine

de Saint Saturnin que pour en dresser un

devis estimatif des réparations urgentes et

nécessaires pour leur établissement, ou nous

étant transportés sur les lieux contentieux,

après avoir fais assembler les consuls en

charge et les principaux habitants au son de

la cloche, à la manière accoutumée, nous

leur avons déclaré que nous allions

travailler …nous étant transportés au pont

et à la source de la fontaine nous avons

remarqué que l’un et l’autre est entièrement

détruis et que le tout a besoin de rétablir

a neuf, après avoir le tout bien examiné et

murement réfléchy nous avons fait le devis

qui suit.

Premièrement

Sera fait une tranchée dans les terres

depuis la source de la fontaine jusqu’à

quarante toizes de l’ancien pons en suivant

le même chemin des anciens cannaux de la

fontaine ; la partie a deux cent dix toizes

de longueur qui sera creusée de quatre pieds

en carré

S’il se trouve dans la partie des anciens

cannaux qui ne soient pas endommagés ils

resserviront (1)

Après que les cannaux auront été posés et

bien mastiqués comme il vient d’être

expliqué l’on fera une maçonnerie de chaux

et sable de six pouces d’épaisseur tout

autour pour mieux conserver les cannaux et

empêcher le pois de la terre qui sera dessus

ne les puisse casser (2) ; ensuitte l’on

recomblera toute la tranchée sur les cannaux

avec la même terre qui en sera provenue

ensuitte sera fait un regard au bous de

dix-huit pouces encarré dans lequel regard

sera mis une ventouze pour donner de l’air

au cannaux afin que la force de l’eau ne les

puisse endommager.

Après sera mis au bous de la partie un tuyau

de plomb coudée pour faire prendre un autre

chemin plus cour que l’ancien (1) a la

fontaine ; depuis ce coudde jusqu’au

ruisseau ou sera placé le nouveau pons,

environs quarante toizes au-dessous de

l’ancien sera fais dans la partie qui a cens

toizes de longueur une tranchée dans la

terre de quatre pieds en carré dans laquelle

sera mis des cannaux de terre emboittés les

uns dans les autres souddés, maçonnés

autour, et recomblés de terre comme il a

déjà été fait cy-devant, on observera de

faire un regard au bout de la partie de

dix-huit pouces en carré dans lequel regard

sera mise une soupape à cause de la rapidité

de l’eau descendant de la montagne, les

tuyaux estant conduits jusqu’au ruisseau on

fera le rétablissement du pont qui aura

vingt pieds d’ouverture pour le passage de

l’eau et douze pieds d’une terre à l’autre

pour le passage des voitures, vingt-deux

pieds de hauteur au-dessus de la voutte

dudit pont, et pour sa construction sera

fais fondations décalées, lesdites tranchées

auront chacune douze pieds et demy de long

trois pieds de profondeur douze pieds de

largeur du devant au derrière de la culée.

Après que les tranchées auront été faites

comme il vient destre expliqué l’on remplira

en maçonnerie lesdites fondations bien

deniveau jusques au dessus des basses eaux ;

ensuite sera mis deux pièces de bois de

chesne de sept pieds par chacun un bout dans

les murs de culée, le long desquelles pièces

de bois sera battu des pal planches avec un

gros maillet pour les faire entrer de trois

pieds de profondeur, lesdites palplanches

seront arrettées avec des chevilles de fer

aux pièces de bois qui prenent dans les deux

culées ensuitte sera fait un pan en pierre

qui seront posées sur le champs en mortier

de chaux et sable pour empêcher que l’eau ne

puisse endommager les fondations ny creuser

sur ledit pont.

Ensuite sera élevé les murs de culée de

chacun vingt deux pieds de hauteur, dix

pieds d’aipaisseur et douze pieds de

longueur d’une teste à l’autre, en

observant de mettre des pierres de taille

aux quatre encoignures des quatre cu-lées.

Après que les culées auront été construites,

on fera la voutte du pont en plain caintre

construite en pierres plates des plus

grandes qui sera pourra trouver posées sur

les caintres en bain mortier de chaux et

sable en observant de faire les deux testes

dudit pons en pierres de taille de volvic.

Le pons étant fait comme il viens d’estre

expliqué, on fera une chaussée du cotté de

bize pour attraper la mon-tagne de Saint

Saturnin de huit pouces de pente par toize,

le pons et la chaussée étant finie, on

continuera les can-naux de la fontaine qui

passerons sur le pont et suivrons le long du

chemin yront jusques a une place publique

devans le château ou sont assis les vestiges

de l’ancienne fontaine. La partie depuis le

pons jusques à la place publique qui sera

creusée de quatre pieds en carré dans le

gorgue et dans le rocher pour placer des

cannaux de terre qui seront emboités les uns

dans les autres souddés avec chanvre fin et

bien délayés avec siment et poix rouzine,

ensuitte on fera une maçonnerie de neuf

pouces au pourtour des cannaux après on

recomblera la tranchée avec le même gorgue

ou rocher qui en sera provenu, observant de

construire un regard de dix-huit pouces en

carré dans le milieux de ladite partie, dans

lequel regard sera mis une soupape pour

servir de ventouse et empêcher que les

cannaux ne puissent être endommagés par la

force de l’eau.

Après que l’eau aura este conduite au lieu

destiné ou doit estre la fontaine

la fontaine sera pavée en pierre de taille

qui seront posées en bain dans le mortier de

siment ensuitte sera fais les joints aussi

en mortier de siment a toutes les pierres

autour de la fontaine pour empêcher que

l’eau ne puisse s’imbiber autour du bassin.

…la ou il sera fais un bassin de pierre de

dix pieds en carré pour recevoir par ces

cannaux le trop-plein de la fontaine qui

servira pour abreuver les bestiaux du

quartier bas de Saint Saturnin et dument

fais et fournis par l’entrepreneur le tous

sujet a visitation d'expert ou de gens a ce

connaissant moyennant le prix et somme de

huit mille deux cent cinquante livre a la

charge pour l’entrepreneur de faire aller

et entretenir ladite fontaine pendant un an

a ses frais et depans de tout quoy nous

avons dressé le présent procès-verbal pour

valoir et servir ce de raison et avons signé

lesdits jours et an ».

F. Raimbaux

Commentaire du devis de 1738

(1) L’itinéraire change

L’entrepreneur propose de ne pas construire

le nouveau pont à l’emplacement de l’ancien,

mais plus loin, à 40 toizes, c’est-à-dire 78

mètres, et sans doute en contrebas par

rapport à l’ancien puisque le trajet des

canalisations va être modifié. Il suivra

cependant, à partir de la source et sur une

certaine distance, le chemin d’origine des

conduites, si bien que les anciennes

conduites non endommagées seront conservées.

Au bout de 410 mètres (210 toises), à l’aide

d’un tuyau de plomb coudé, il fera prendre

un « autre chemin plus court que l’ancien »

pour arriver directement à la fontaine de la

place de l’Ormeau. Désormais le château

d’eau ne servira plus et les habitants du

Château fort (ses seigneurs n’y viennent

plus), devront comme les villageois aller se

servir à la fontaine.

Le château d’eau

aura donc servi pendant plus de deux

siècles, au gré des crues de la Monne, pour

finalement être abandonné pour plus de

facilité.

Le pont de cette époque était-il à

l’emplacement de l’actuel pont de la

Fridière ? Si tel n’est pas le cas, ce qui

est vraisemblable puisqu’il date de 1846, il

ne devait pas en être loin. En effet, le «

plus court chemin » s’efforçait sans doute

de suivre autant que possible une ligne

droite entre la source et la fontaine, et le

pont actuel se trouve dans cet alignement.

Mais ensuite, une fois le pont franchi, par

où donc passait l’eau ? On peut là encore

s’imaginer que la logique lui aura fait

suivre le chemin passant encore aujourd’hui

sous le château fort, ou bien plus

directement à travers bois, vignes ou

jardins d’autrefois.

(2) Conduites et constructions

L’explication minutieuse et détaillée qui

est donnée de la forme des conduites (elles

« s’emboîtent » les unes dans les autres),

leur joint de chanvre, la maçonnerie qui est

faite autour d’elles correspondent tout à

fait à ce qui a pu être observé sur le

terrain (cf. infra). La conservation

d’anciennes conduites et l’installation de

nouvelles explique peut-être la variété des

couleurs des conduites découvertes.

Il est tenu compte de la pression exercée

par l’eau sur les conduites puisqu’elles

seront enchâssées dans une forte maçonnerie

creusée « en carré » avant de se trouver

recouvertes de terre. Par ailleurs, de place

en place sont pratiqués des regards et des

ventouses (orifices de prise d’air d’un

conduit), afin de relâcher un peu du

trop-plein de pression.

Enfin le siphon en est réduit à sa plus

simple expression : l’eau de source arrive

directement à la fontaine qui devient à

cette occasion le « réservoir de fuite »,

dont le trop-plein se déversera en

contrebas, le village s’étant développé,

dans un bassin destiné à abreuver les

animaux.

Un peu de vocabulaire …

Une toise vaut 1,949 mètres.

Un pied vaut 12 pouces soit 32,48

centimètres.

Un pouce vaut 2,707 centimètres.

La culée d’un pont est l’appui d’extrémité

d’un pont, un mur de front et des latéraux

dits « en ailes » ou « en retour » suivant

leur implantation.

BILAN

La découverte de ces textes a été une

véritable chance et a permis de rectifier

l’idée que l’on se faisait de l’aqueduc de

Saint Saturnin et confirmer son existence de

manière irréfutable. Un point reste encore à

éclaircir : la datation. A partir de quand

le siphon a-t-il été utilisé et le château

d’eau construit ? Fait-on alors appel à des

ingénieurs spécialisés ou bien ce type

d’installation est-il chose courante en

Auvergne ou en France à cette époque ?

Le fait est que la date de la fin de service

du château d’eau nous est donnée : dès le

début du XVIIIème siècle, il est abandonné.

LES TRAVAUX DE LA PLACE DE L’ORMEAU

La place de l’Ormeau est celle où siège la

fameuse fontaine due à la famille de La Tour

d’Auvergne. Durant l’hiver 1996-1997, elle

s’est vue transformée en un véritable «

champ de tir », duquel on pouvait espérer

obtenir quelques vestiges de conduites d’eau

venant corroborer les dits des textes de

1696 et 1738.

De tranchée en tranchée, nos attentes ont

fini par être totalement comblées.

Une tranchée pour

l’électricité

Le 6 novembre 1996, une tranchée est

réalisée le long de la maison de Monsieur

Cellier (où se trouve l’ours en buis) jusque

devant la fontaine. La nuit étant tombée

lorsque nous avons pu nous y rendre, aidés

par la lueur d’une petite lampe électrique,

nous n’avons pas été déçus par notre

expédition nocturne.

La plus étonnante de nos découvertes fut

sans aucun doute une pierre rectangulaire

dont la partie centrale avait été creusée en

une forme trilobée. Encore en place, elle

ouvrait sur un conduit construit de pierres

et de mortier qui s’en allait suivant l’axe

fontaine-chemin sous le château. Monsieur

Cellier en a donné une explication qui

semble très probable : ce conduit devait

mener l’eau du trop-plein de la fontaine

jusqu’à la citerne dont il connaît

l’existence dans la direction justement

prise par le conduit.

Jouxtant sa paroi gauche, une conduite a été

fracassée, elle continue en face, sur

l’autre flanc de la tranchée, en direction

de la fontaine. Il semble que la cause de sa

destruction ait été l’aménagement du conduit

dont nous venons de parler. Ces morceaux ont

cependant quelque chose de merveilleux : un

intérieur vernissé et surtout, à

l’intérieur, une pellicule de calcaire de

quelques millimètres d’épaisseur !

Aucun doute n’est donc plus permis, l’eau de

Sazeirat est bien arrivée un jour jusqu’à la

fontaine ! D’où pro-venait-elle ? Du château

d’eau ou de la source directement ?

Impossible de le déterminer à l’aide de ces

seuls fragments.

Une tranchée pour le tout-à-l’égout

Le 22 février 1997, une nouvelle tranchée

est faite entre la fontaine et le chemin

longeant le ravin de la Monne.

L’envoyé spécial de ce jour, Grégoire

Guillaumont, très vite rejoint par Monsieur

Bernard Cellier, va y mettre son nez, et

observe des choses qui deviendront claires

par la suite : « un mur coupé partant en

direction du château, d’environ 80

centimètres de large, coupé sur un mètre de

profondeur, mais qui est plus profond car au

sol on voit de la chaux. (…) En direction de

la fontaine, sur la gauche, dans un gros tas

de cailloux, on a trouvé un morceau de

conduite en terre grossière vernissée marron

avec calcaire à l’intérieur (c’est une

extrémité), de l’autre côté, autre morceau

de conduite dans un gros tas de cailloux

liés à la chaux. Les conduites sont à

environ 30cm sous le niveau actuel de la

place ».

Le coup de théâtre

Surveillés quasiment au jour le jour, les

travaux de dégagement de la place ne nous

apprennent rien de plus, les découvertes

semblent être terminées. Les irrégularités

de la terre sont aplanies, tout est prêt

pour le re-goudronnage, et .

Lundi 2 mars 1997, coup de téléphone de

Monsieur Cellier : de nouveaux trous ont été

faits sur la place, et des conduites sont

apparues

Ni

une, ni deux, nous voilà.

Devant le portail du château,

sur la partie gauche, la

pelleteuse a carrément sorti un

bloc rectangulaire de pierres

liées entre elles par du

mortier, enserrant une conduite

en céramique. Elles ont

exactement la même forme que

celles signalées au réservoir et

au château ! |

Ce bloc de

pierres liées par du mortier

enserre une conduite |

Ultime vérification : il y a bien une

pellicule de calcaire sur leur paroi

interne. Leur couleur varie : il y en a des

vert-bouteille, des jaune-beige, des

marron-rouille. Au niveau des deux parties

s’emboîtant, de la terre glaise rouge a été

appliquée comme renfort d’étanchéité, et

pour qu’elles restent en place, l’intérieur

des extrémités a été strié.

La section des blocs de pierres agglomérées

entourant les conduites mesure 74 cm de

largeur et 30 cm de hauteur. Ce sont là les

mêmes mensurations que celles de cet étrange

mur découvert dans la tranchée précédente !

On retrouve ici le procédé décrit par le

sieur Raimbaud dans son devis en 1738 : les

conduites avaient été installées au milieu

d’un appareillage de pierres liées par de la

chaux dans un trou fait en carré.

La preuve est cette fois-ci certaine :

l’eau, captée à Sazeirat, était conduite au

château d’eau, traversait le parc, puis la

cour intérieure du château fort pour aboutir

à la fontaine.

|

La voûte de

Sazeirat dégagée

|

LES VESTIGES

DE SAZEIRAT

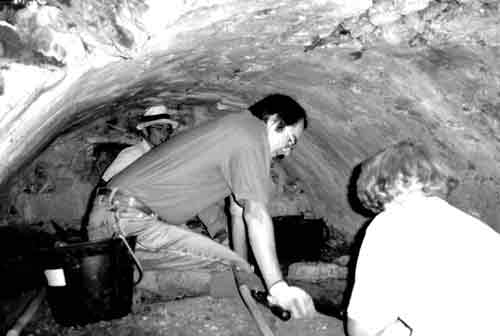

Forts de toutes ces découvertes au

village de Saint Saturnin, il nous

brûlait de savoir ce que pouvait

bien abriter la construction voûtée

à moitié enterrée située sur le

terrain d’émergence de la source de

Sazeirat. Cet édifice avait

certainement un lien avec le captage

de la source : on pouvait penser

qu’il abritait un bassin, de

décantation ou permettant la

formation de la pression nécessaire

à sa conduite par siphon…

De là est partie l’idée de demander

l’autorisation de procéder à des

fouilles archéologiques…

Le terrain concerné appartient à

Monsieur Michel Aubry, qui a eu la

gentillesse de tout de suite

accepter notre projet et de nous

débroussailler immédiatement toute

la zone en cause. |

|

Fouilleurs à l’intérieur de la

structure

Suite à cette

première autorisation, Madame

Fizellier-Sauget, ingénieur de

recherche à la Direction Régionale

des Affaires Culturelles d’Auvergne

(DRAC) nous a indiqué

qu’entreprendre des fouilles ne

serait possible qu’avec la

supervision d’un responsable agréé

par la DRAC. Elle-même accepta de

demander une autorisation de

fouilles en son nom.

La voûte de Sazeirat dégagée

Monsieur Leguet, vice-président de

l’Association du Site de Gergovie (ASG),

est également responsable du Service

Educatif d’Archéologie du Puy de

Dôme. Il voulut bien s’investir dans

ce chantier de fouilles en tant que

responsable et plusieurs membres de

l’ASG acceptèrent de participer à

l’opération pour les deux jours

prévus, qui durent être rallongés…

Ainsi fin août 1997, un périmètre de

fouilles commença à se dégager

autour de la voûte émergeant à

Sazeirat.

LA REMISE A NIVEAU

Le plus gros travail est la « remise

à niveau » qui consiste à enlever la

terre qui s’était accumulée au fil

du temps, et de retrouver le sol

d’origine. Très rapidement on

retrouve la base du mur de façade

fermant la construction, dans lequel

devait être aménagée une ouverture

pour entrer à l’intérieur, le reste

de la construction étant enfoui dans

la pente naturelle du terrain.

Restait donc à dégager l’intérieur

de la construction et à découvrir ce

que protégeait cette voûte. Le

décapage, toujours fait par couches

horizontales régulières afin de

pouvoir observer les apports

successifs en remblais, nous fait

apparaître un muret suivant la forme

rectangulaire de la structure : on

songe au pourtour d’un bassin. Suit

donc la phase de décaissement, des

remblais l’ayant totalement comblé.

Il s’agit a priori d’un remplissage

volontaire avec des pierres qui

de-vaient gêner dans le terrain, ou

prove-nant du mur de façade

effondré.

Et finalement, c’est bien un bassin

qui apparaît, parfaitement bien

conservé par un comblement sans

doute rapide…

|

UN BASSIN

Ce bassin est une construction

habile, dont l’étanchéité était

parfaitement assurée, mais révélant

curieusement deux conduites de

départ, et laissant encore un gros

point d’interrogation sur l’arrivée

de l’eau.

Une étanchéité assurée

Les murs du bassin doublent ceux de

la construction le protégeant, mais

entre eux, un espace d’environ 50 cm

a été comblé, à la manière de la

double paroi du château d’eau, d’une

terre glaise dense et marron.

Par ailleurs leur paroi interne est

recouverte d’un enduit rose. Les

fragments retrouvés dans les déblais

du bassin semblent indiquer que le

bassin ne devait guère être plus

haut, mais que sa margelle en était

recouverte également.

Le sol est fait de belles dalles en

pierres de Volvic, et le joint entre

elles est également assuré par de la

fine terre argileuse.

Deux conduites

Le bassin

A l’intérieur du bassin, dans la

partie de son muret s’appuyant sur

le mur de façade de la structure,

nous nous étonnons de trouver

l’emplacement de deux conduites et

non d’une seule comme on le

prévoyait. On attendait des

conduites en céramiques, comme

celles observées précédemment à

Saint Saturnin, mais rien de tel en

fait … |

Le bassin |

|

I

Le sol du bassin et les départs de

deux conduites |

Il y a une

petite marche rectangulaire en

volvic presqu’au centre de la base

de cette paroi, et de chaque côté

deux trous parfaitement ronds dans

le mur de façade, se prolongeant

dans le bassin par les emplacements

encore arrondis correspondants, et

se terminant chacun par un grand

cercle de fer. L’un est brisé,

l’autre encore entier. Il s’agit là

à l’évidence des emplacements

d’anciennes conduites en bois (nous

retrouvons des « miettes » de bois à

leur emplacement), dont l’extrémité

aboutissant dans le bassin était

renforcée par un cerclage en fer.

Leur étanchéité était assurée

au-dessous par de la glaise blanche

et la « marche » centrale soutenait

le bois contre la force de l’eau.

Elles avaient certainement été

enduites de la même manière que les

parois du bassin pour finir de les

stabiliser.

Un élément vient renforcer la thèse

de l’emploi du bois pour ces

conduites : dans le remplissage du

bassin ont été trouvés des fragments

de gangues intérieures de calcaires,

incurvées selon le diamètre indiqué

par le trou du mur du bassin. On

peut de plus deviner, sur leur face

extérieure, les striures du bois des

conduites. |

| |

|

|

L’arrivée

d’eau

Le moyen utilisé pour faire arriver

l’eau jusque dans le bassin n’a pu

être découvert. Pourtant il y a,

dans le mur du fond de la voûte une

niche dont le pourtour est

parfaitement délimité par des

pierres appareillées. Aujourd’hui

niche du fait d’éboulements, elle

devait en fait être à l’origine le

point d’arrivée d’un tunnel menant

l’eau captée en amont.

La tentative de dégagement du

prétendu tunnel ne nous livre guère

de renseignements : il y a eu un

éboulement récent et des pierres de

la surface sont venues tout combler.

Par ailleurs, l’écoulement de la

source a dû continuer un temps après

son abandon et le calcaire qu’elle a

déposé a fini de tout agglomérer.

Autre question : comment faisait-on

franchir à l’eau la distance

niche-bassin ? La réponse doit

certainement se trouver dans une

construction en matériaux

périssables dont il ne reste aucune

trace aujourd’hui, car la paroi du

bassin en contrebas est parfaitement

lisse, sans aucune trace d’arrivée

d’eau.

Au fond de la voûte, « la niche »

Cependant,

dans les montants de la « niche »,

une pierre intrigue : elle est

percée d’un trou parfaitement rond

de 16 cm de diamètre, qui lui-même

est percé verticalement à

l’intérieur, sans que l’on puisse

parvenir à en toucher le fond. Quel

était son rôle ? Tout laisse à

penser qu’il a bien été mis à

dessein dans la construction ;

serait-ce l’emplacement destiné à

l’éclairage de la pièce ?

LA FAÇADE

Les traces de conduites en bois

découvertes à l’intérieur du bassin

étaient bien plus basses que le

sondage effectué précédemment à

l’extérieur, le long du mur de

façade. Nous continuons donc à

dégager ce mur de façade pour

retrouver les conduites à leur

sortie du bassin.

Une partie enterrée

Les conduites sortantes devaient

être enterrées à l’époque de leur

utilisation pour une meilleure

protection. Cela nous est confirmé

par la découverte d’un amoncellement

de pierres avec peu de terre entre

elles avant de parvenir au niveau

voulu, et parmi lesquelles on

continue à trouver des tessons de

céramiques.

Très vite, nous repérons

l’emplacement des deux conduites :

il y a un bâti central, et de chaque

côté de ce dernier, on rencontre une

fine couche de terre glaise de

couleur claire. Sous le mur de

façade, nous retrouvons un cerclage

de fer destiné à la conduite de

gauche et des petits cailloux sans

doute là pour la caler avec

précision.

Chose étonnante, on ne retrouve pas

de cerclage à droite, alors qu’à

l’évidence, il y a bien une sortie

pour la conduite observée à

l’intérieur du bassin. Seule une

pierre plate et quelques autres

semblent vouloir former un conduit

sommaire.

Et la suite ?

En y regardant de plus près, le

cerclage de fer de gauche est double

: la conduite observée à l’intérieur

du bassin, d’un grand diamètre

(15-16 cm), recevait sans doute une

autre d’un plus petit diamètre

(12-13 cm) qui s’emboîtait dedans

(une « réduction »).

A partir de cette trouvaille, nous

nous demandons s’il ne serait pas

possible de retrouver le cerclage de

la conduite suivante, un peu plus

bas. Pour estimer la distance, nous

mesurons celle entre le cerclage du

bassin et le cerclage double : 1 m

20. Nous reportons la mesure au-delà

des deux cerclages emboîtés.

Nous avons remarqué, dans

l’alignement des deux derniers

cerclages, un trou parfaitement rond

:

|

Le dernier cerclage trouvé

dans l’empreinte des

conduites |

l’empreinte laissée par la

conduite en bois qui en

partait. Cela se vérifie

puisqu’en glissant la main à

l’intérieur, elle rencontre

un nouveau cerclage ! La

terre n’avait donc pas été

remuée à cet endroit depuis

l’époque où l’installation

fonctionnait. Il est

exactement à 1 m 20 des

précédents.

Une fois dégagé, ce cerclage

a le même diamètre que le

plus petit des deux

derniers, mais il est seul :

il n’y a pas de trace d’une

autre conduite. Le système

ne se perpétue donc pas. On

ignore comment l’eau pouvait

continuer son trajet, mais

tout semble indiquer que

c’était cette conduite qui

allait ensuite rejoindre le

château d’eau…

A droite, la sortie de la

conduite ne nous en apprend

pas d’avantage : il s’agit

d’un conduit construit avec

des pierres à peine

dégrossies et dont le trajet

semble être parallèle à

celui de gauche. La seule

explication que nous ayons

pu trouver à son sujet est

celle d’une vidange du

bassin. A ce moment-là en

effet, peu importait que la

conduite fût étanche ou non.

|

BILAN

Le bilan de ces fouilles se traduit

par :

Des chiffres.

Maintenant que le bassin nous est

connu et que nous avons pu le

mesurer sous toutes les coutures,

les « matheux » de notre équipe ont

pu se livrer à quelques calculs.

Ainsi, en prenant à chaque fois la

capacité maximale du château d’eau,

des canalisations et du réservoir de

chasse (notre bassin), on peut

appliquer la théorie du siphon et se

rendre compte que :

le château d’eau étant à une

altitude approximative de 530 m,

d’une contenance d’environ 491 800

litres (si on considère que le

niveau de l’eau montait jusqu’à 2,10

m dedans), son temps de remplissage

avec le débit calculé de la source

aurait été d’à peu près 5,7 heures ;

Le dernier cerclage trouvé

dans l’empreinte des conduites

le réservoir de chasse étant à une

altitude approximative de 590 m, et

d’une contenance d’environ 1 800

litres, le débit de la source au

niveau de la canalisation de départ

aurait été de 24 litres/secondes

(bon débit !), si bien qu’en une

journée la source aurait fourni 2

068 m3 et que la poussée au niveau

du pont de la Fridière aurait été de

118 tonnes/m2, soit 11,8 kg/m2.

Des questions

- Peut-être un progrès dans la

datation des constructions.

En effet la similitude

d’architecture entre la voûte et le

château d’eau (mortier, doubles

parois remplies de terre), laisse à

penser que les deux pourraient être

effectivement contemporains.

L’apparition de la fontaine étant

liée à celle du château d’eau, il ne

semble pas trop hasardeux de les

situer tous trois au début du XVIème

siècle.

- Des questions supplémentaires sur

la manière dont l’eau pouvait être

conduite jusqu’au château d’eau :

pourquoi trouve-t-on au bassin des

conduites en bois alors que partout

ailleurs elles sont en céramique ?

- Tout le trajet de la source en

amont du bassin reste dans l’ombre :

où la source était-elle captée,

comment était-elle menée jusqu’au

sarcophage qui longtemps a servi

d’abreuvoir, ensuite conduite

jusqu’au bassin ?

Enfin, on voudrait fouiller encore

un peu au-dessus, un peu au-dessous…

Et puis il y a aussi cette autre

cabane, juste à côté de la voûte,

tellement souvent gorgée d’eau,

qu’elle a sûrement de belles choses

à raconter sur l’histoire de la

source de Sazeirat. On est tenté de

penser a priori que sa construction

pourrait bien être liée à l’abandon

de la structure en voûte. Oui, mais

alors, quand donc ?

LA DERNIERE CHANCE DE LA SOURCE

DE SAZEIRAT

Une visite supplémentaire aux

Archives Départementales a suffi à

apporter des informations tout à

fait inattendues. Une délibération

du Conseil Municipal datée du 28

octobre 1853 indique qu’il faudra

procéder au remboursement de

Monsieur Villot, lequel avait avancé

la somme nécessaire à la

construction d’un pont sur la Monne

à la Fridière, le pont de bois le

précédant ayant été enlevé par la

rivière, « considérant aussi que

pour la conduite des eaux

nécessaires à l’établissement des

fontaines à Saint Saturnin, elle

utilisera encore ce pont ».

Surprise, le pont datant de 1846,

encore debout aujourd’hui, a

lui-même été prévu pour le passage

de l’eau de Sazeirat que l’on

envisageait d’amener encore au

village

En 1854, le maire, Monsieur

Cho-mette, veut faire construire des

ponts à Saint Saturnin et y ramener

l’eau. Il y a un problème avec

Monsieur Villot qui habite Saint

Amant et qui ne veut pas que les

conduites « en tôle bitumée »

passent sur son terrain, sachant que

« les tuyaux de la conduite des eaux

à l’établissement des fontaines

doivent passer sur un pont placé sur

la rivière Monne au terroir de la

Fridière ».

Et suivent les différents devis

relatant les différents travaux

nécessaires (dans l’ordre) :

- fouilles dans le pré de Monsieur

Mège pour recueillir l’eau,

- château d’eau au départ A,

- vidange,

- 1ere partie de conduite,

- 2ème partie de conduite,

- 3ème partie de conduite descendant

au pont de la Monne,

- 4ème partie de conduite remontant

au village,

- fontaine B, etc …

Le fameux château d’eau « au départ

A » est à construire, il s’agit à

coup sûr de la cabane dont nous

parlions précédemment, située à côté

de la voûte.

Le financement de tous ces travaux

nécessite une imposition

extraordinaire à Saint Saturnin par

la commune. Et les premières

fontaines (il y en a plusieurs à

construire dans le village) prévues

étant trop petites pour « la

multitude des bestiaux » du village,

le projet est révisé.

Finalement le 28 août 1857, on

constate que depuis 3 mois les

nouvelles fontaines sont à peu près

terminées, sauf une car les

habitants s’y opposent, la trouvant

trop petite pour leur quartier, et

ils menacent de faire violence si

cela n’est pas changé.

En 1871, la source de Sazeirat ne

suffit plus, alors une autre

direction est prise et le Conseil

Municipal délibère sur «

l’opportunité de faire la recherche

de sources d’eau pour alimenter les

fontaines de la commune qui en

étaient presqu’entièrement

dépourvues, le conseil considérant

que le chef-lieu de la commune est

totalement privé d’eau et qu’un

ingénieur hydroscope se charge de

lui en fournir une quantité qui

pourra amplement suffire à tous les

besoins moyennant la somme de 15000

francs ».

En 1874, on demande des fonds